水田転換畑で大豆の高品質・多収栽培を実現するポイントのひとつ、雑草対策。大豆は本来、茎葉の被陰力による雑草抑制効果の高い作物なので、機械による排水対策を行って大豆の生育を促し、雑草との生存競争に負けない大豆にするのが基本。水田転換畑における大豆栽培に適した雑草対策のポイントをご紹介します。

(この記事は、平成26年6月発行のクボタの営農情報誌『U(ユー)元氣農業 No.29』を元に構成しています)

排水不良圃場では大豆の発芽・生育が不良

大豆は発芽時の湿害に弱く、発芽不良を起こしやすい作物です。発芽に多くの酸素が必要で、排水が不良で過湿な圃場では土壌中の酸素濃度が低いため発芽率が大きく低下し、発芽した大豆も生育不良になります。

その上、大豆種子の水分含有率は、春には10%以下に低下し、湿潤土壌に播種すると急激な吸水で種子が崩壊してしまいます。過湿土壌でも崩壊せず良好に発芽させるためには、大豆種子を網袋に入れ10秒間水浸し、30秒程水切りをして、風乾すれば子実水分を14〜15%にできます。

雑草防除は排水対策から

水田転換畑の大豆の雑草防除は、明きょ(排水溝)の設置、サブソイラや弾丸暗きょの施工など、排水対策で土壌を乾燥させることが非常に重要です。排水対策なしでは、湿潤土壌を好む雑草(タデ、カヤツリグサ、クサネム、アメリカセンダングサ、ヒエ類)が盛んに発生し、防除も難しく、多収は望めません。

最近、大豆の生育前半に豪雨が多く、排水対策は雑草防除のためにも非常に重要です。生育良好な麦跡の排水対策をした圃場は、よく乾燥して雑草発生数が少なく、大豆栽培に最適です。

クボタのパワクロで排水対策をしっかり行いましょう。

播種同時耕うん法

耕うんは、圃場の表面排水性を損なわないよう、必ず排水対策後に行います。耕うん回数が多いと土壌の透水性が低下し、雑草の発生量が増えます。そのため播種同時耕うん法が適しています。 排水対策で乾燥した圃場の大豆は、良好に発芽して土壌水分を吸収して旺盛に生長します。また、表層土壌が乾燥することで雑草を抑制します。

耕起・耕うんで雑草のシードバンクが増える?

前年秋の雑草種子は収穫後の耕うんで土壌中に埋蔵され、シードバンク(埋蔵種子)となります。埋蔵種子は休眠条件や埋土深が異なるため、翌年にダラダラ発生し、除草が難しくなります。大豆収穫後に耕起・耕うんをしなければ、雑草種子は圃場表面に残り、翌年の大豆播種前に一斉に発芽するため、除草剤で効果的に除草でき、シードバンクも減らせます。

大豆は茎葉の被陰力による雑草抑制効果の高い作物

排水良好な圃場は砕土性が良く、除草剤の効果が高く、大豆は生育が順調となります。このため、茎葉の被陰力も高く、表層土を乾燥させ、雑草の発芽や生育をよく抑えます。大豆の草高が条幅と同じになって太陽光が50%に減ると、帰化アサガオは枯死し、イヌビユ、ツユクサは大きく衰え、その他の雑草もほとんど見られなくなります。

北海道で納豆用品種「スズマル」をうね間28㎝で栽培したところ、雑草はほとんど発生せず、倒伏もなく、300㎏/10aの収量が得られました。

耐倒伏性の品種も登場しつつあり、狭畦栽培は雑草防除の効果的な手段になりそうです。

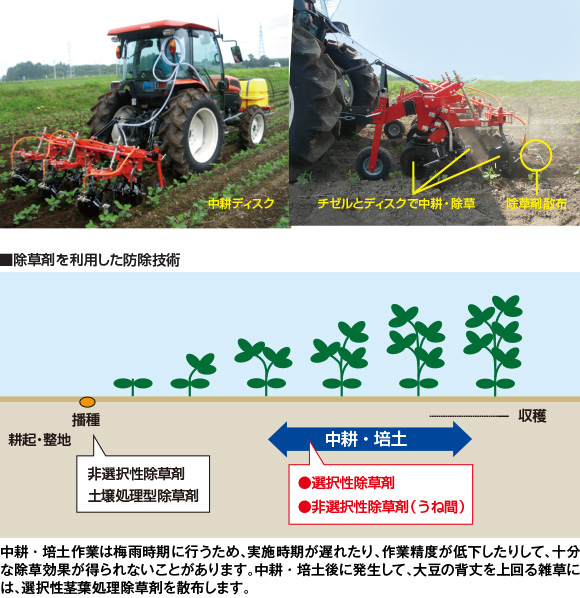

中耕ディスクによる効果的除草

中耕ディスクは土を練らないため除草や通気性改善の効果が高く、クラストも発生させません。また、作業深度が浅くて大豆の根をいためず、降水量の多い時期の作業には最適です。中耕ディスクには培土作業と同時にうね間や株元に非選択性の除草剤を的確に散布できる同時除草剤散布機も装着が可能です。

また、圃場条件に左右されず、噴霧位置や高さを自由に調節でき、うね間などに的確に除草剤散布ができるソリ型バーも開発されています。このため、非選択性除草剤をドリフトの心配がなく散布できるようになり、除草効果が高くなります。

とくにイヌホオズキ類、シロザ、帰化アサガオなどの強害雑草などに効果が発揮できます。

クボタは、機械化による排水対策の提案で大豆の高品質・多収生産実現のお手伝いをします。